治療の痛みに対する医院の配慮について

痛みに配慮した虫歯治療

当院では必要に応じて浸潤麻酔を使い施術中無痛になるようにしています。また浸潤麻酔をする際の痛みは主に刺入時の痛み、薬液が入る時の痛みがあげられます。刺入時の痛みに対しては最初に表面麻酔を使い針の刺入時の痛みを和らげます。薬液が入る時の痛みはスピードが一定でゆっくり注入できるように電動麻酔を使用します。

術後の痛みに関しても飲み薬を処方したり、注意事項の説明や、連絡いただければ直接チェックしたりと柔軟に対応いたしますのでご安心ください。

虫歯の原因について

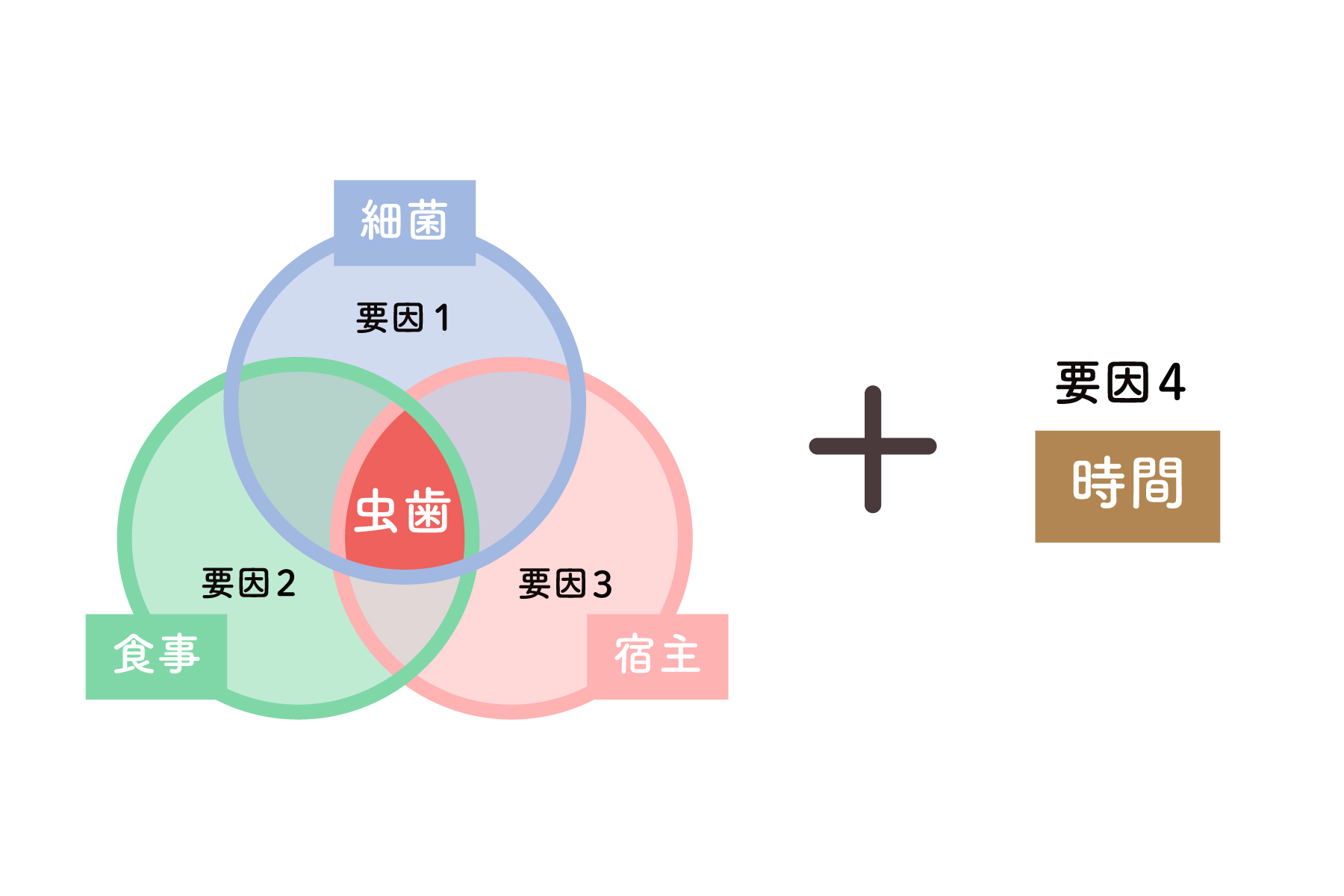

虫歯の発症に関与するKeyesの3つの輪と時間

虫歯は、さまざまな要因が影響する多因子疾患であり、その病因については複数の学者が研究を行ってきました。

Keyesの研究では、細菌、食物、宿主の3つの要素が虫歯の発症に関与していることが示されました(Keyesの3つの輪)。Keyesは細菌が虫歯を引き起こす病原因子であることを指摘し、食物中の糖分も重要な要因であることを明らかにしました。

また、NewburnはKeyesの3つの輪に時間因子を加えて虫歯の病因を捉えることを提案しました。時間の経過も虫歯の進行に関与する要素とされました。Fejerskovは、社会経済的環境や保健行動が虫歯の間接的な要因であることを示しました。口腔のリスク因子も直接的な要因として関連付けられています。

Marshは、生態学的プラーク仮説を提唱しました。この仮説では、食事によるバイオフィルムの環境変化が虫歯の進行に関与し、pHの変化が重要な役割を果たすとされています。これらの学者の研究によって、虫歯の発症や進行には細菌、食物、宿主、時間、社会経済的環境、口腔のリスク因子などが相互に関連し、複雑なプロセスが進行していることが理解されています。

細菌

虫歯の発生に関与する病原因子です。無菌な状態で育てられた実験動物では虫歯は生じません。ヒトの口腔内には約700種類の常在菌が存在し、その中にはう蝕を引き起こす細菌である「う蝕原性微生物(cariogenic microorganism)」が約300〜400種類存在します。

その中で特に虫歯に関連する細菌としては、主にミュータンスレンサ球菌と乳酸菌が挙げられますが、他にも酸を産生する多くの細菌がう蝕と関連しています。

食事

主に糖類とデンプンは虫歯の発症に関与し、特にショ糖が最もリスクを高めます。これらの炭水化物は細菌のエネルギー源となり、細菌が酸を生成します。また、食物の性状も重要で、糖分が少なく食物繊維が多い食品は虫歯のリスクを低下させる自浄作用があります。

宿主

虫歯になりやすい要因は、歯の形態や歯列の状態、歯質の耐酸性、歯が生えてからの時間、唾液の量と質などが関係します。萌出したばかりの歯は耐酸性が低く、虫歯にかかりやすいです。エナメル質の表面は日々脱灰と再石灰化を繰り返しており、フッ化物は再石灰化を促進し、耐酸性の高い歯質に変えます。

健康な成人の唾液量は1日に1000〜1500mLと言われており、睡液の分泌量が減少するとう蝕のリスクが高まります。口腔乾燥症の人は虫歯が進行しやすく、夜間の睡眠中は虫歯が進みやすくなります。睡液の緩衝作用は主に唾液中の重炭酸イオンによるものであり、睡液の成分によって個人差があります。

時間との関連

バイオフィルムを形成する虫歯原因の微生物は、歯に定着すると発酵性炭水化物を分解し、酸を生成します。この酸により、虫歯のバイオフィルム内のpHが低下し、歯の組織が溶け出して虫歯が進行します。特に、虫歯の進行を引き起こす臨界pHを考えると、エナメル質の臨界pHは5.5であり、根面や象牙質の臨界pHは6.3です。

唾液にはpHを調整する緩衝作用がありますが、発酵性炭水化物を長時間摂取すると、バイオフィルム内のpHが長時間にわたって低下します。すると、歯の組織が酸によって溶け出し、虫歯の進行が進む可能性が高まります。要するに、発酵性炭水化物を含む飲食物を長時間にわたって摂取すると、虫歯菌が生成する酸によってバイオフィルム内のpHが低下し、歯の組織が溶け出して虫歯が進行する危険性が高まります。

虫歯治療について

虫歯の段階(C1~C4)により

治療法が異なります。

C1:エナメル質に限局した虫歯

治療内容

ブラッシング指導、フッ素塗布を行ないます。虫歯の除去からCR修復、In修復をします。

治療の流れ

レントゲンや視診やブラッシングの状態や歯ぐきの炎症の状態から総合的に判断いたします。虫歯のリスクが少ない方に対しては再石灰化を期待してブラッシング指導とフッ素塗布をして経過観察をしていきます。虫歯のリスクが高い方は浸潤麻酔→虫歯の除去(共通)→CR(コンポジットレジン修復)で終了

または

→裏装(お薬やセメント封鎖)1〜2週間ぐらい経過観察して症状がないことを確認します。形成→印象→Inセット(Inの種類は相談して決めます)終了

C2:象牙質に及んだ虫歯

治療内容

虫歯の除去からCR修復またはIn修復

治療の流れ

浸潤麻酔→虫歯の除去(共通)→CR(コンポジットレジン修復)で終了

または

→裏装(お薬やセメント封鎖)1〜2週間ぐらい経過観察して症状がないことを確認します。形成→印象→Inセット(Inの種類は相談して決めます)終了

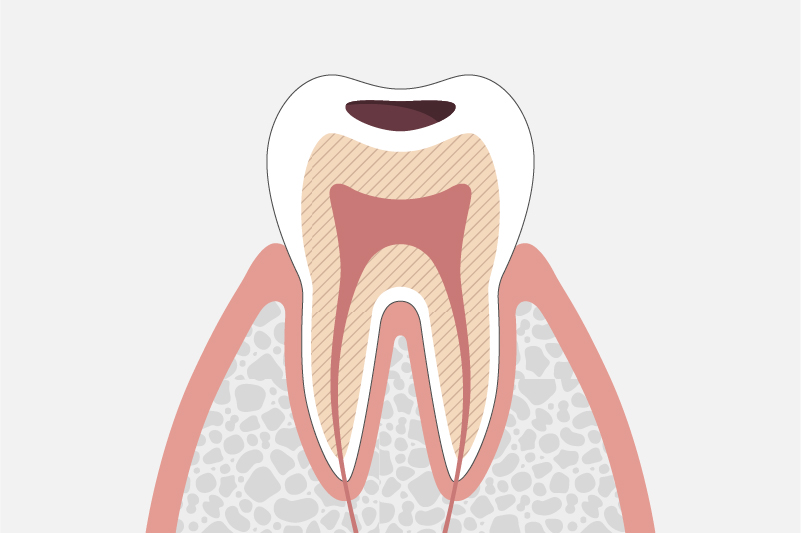

C3:歯髄(神経)まで到達した虫歯

治療内容

麻酔抜髄

治療の流れ

麻酔抜髄法

麻酔後、虫歯の除去と神経の除去→根の治療を数回→神経があったスペースに栓→土台→仮歯→症状が出ないことを確認後最終的な被せ物の型取り→被せ物セットで終了。

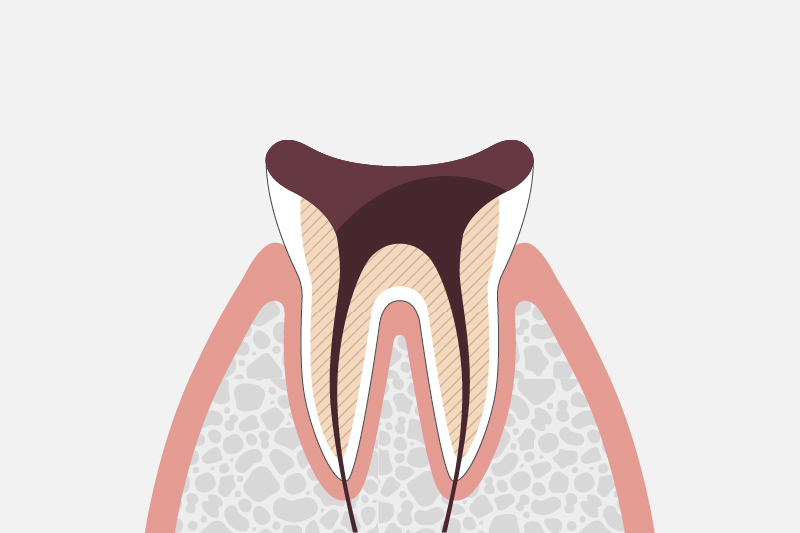

C4:歯冠部が崩壊して根だけになっている虫歯

治療内容

抜歯

治療の流れ

麻酔後、抜歯→欠損補綴

前歯の虫歯治療

前歯の虫歯治療は、美しさと機能を両立させることが重要です。コンポジットレジン(歯科用樹脂)を使用することで、最小限の切削量で自然な見た目を保ちながらの治療が可能です。また、虫歯による歯の実質欠損が多い場合はセラミッククラウンなど用いることもあります。

親知らずの虫歯治療

親知らずは位置的にブラッシングが難しく、虫歯になりやすいです。虫歯が進行している場合は抜歯が推奨されることが多いですが、歯の萌出方向がよく管理が可能で保存できる場合は通常の虫歯治療が行われます。

虫歯が進行してしまった際の

治療方法

詰め物の種類と特徴

虫歯を削った後には、歯の形を整えるために「詰め物(インレー)」を使用します。材質によって見た目や耐久性が異なります。

材料と特徴一覧

| 銀歯(保険適用) | 耐久性◎/目立つ/金属アレルギーのリスクあり |

|---|---|

| レジン(保険適用) | 白く目立ちにくい/強度がやや低い/変色しやすい・汚れが付きやすい |

| セラミック・ジルコニア(自費診療) | 天然歯のような美しさ/変色しにくい/耐久性も高い・汚れが落ちやすい/付きづらい |

被せ物(クラウン)の材質と選び方

虫歯や破折で歯を大きく削った場合、クラウン(被せ物)で歯の形と機能を回復します。クラウンの材質にはいくつか種類があり、見た目・耐久性・費用などに違いがあります。

銀歯(保険適用)

金銀パラジウム合金製。昔から使われているベーシックなクラウン

メリット

- 保険適用で費用を抑えられる

- 丈夫で奥歯に適している

- 治療実績が多く、信頼性が高い

デメリット

- 銀色が目立ちやすい(審美性に欠ける)

- 金属アレルギーのリスクがある

CAD/CAM冠(保険適用)

白い樹脂系素材を機械で削り出して作る保険対応クラウン

メリット

- 保険内で白い見た目を実現できる

- 審美性は銀歯より高い

- 金属不使用でアレルギーの心配が少ない

デメリット

- 強度はやや低く、欠けたり割れることがある

- 汚れがつきやすく落としづらい

セラミッククラウン(自費診療)

天然歯に近い美しさをもつ、審美性に優れたクラウン

メリット

- 透明感があり自然な見た目

- 変色しにくく、汚れが付きにくい落としやすい

- 金属を使わずアレルギーの心配がない

デメリット

- 自費診療のため費用が高い

- 極端な衝撃で割れる可能性がある

ジルコニアクラウン(自費診療)

人工ダイヤにも使われるジルコニア製の非常に丈夫な白いクラウン

メリット

- 非常に硬く耐久性が高い(奥歯に最適)

- 金属アレルギーの心配なし

- 見た目も自然で長期間変色しにくい

デメリット

- 自費診療のため費用が高め

- 調整が難しく、技術力が求められる

保険診療と自費診療の違い

治療には「保険診療」と「自費診療」の2つの方法があります。それぞれに特徴があり、目的やご希望に応じて選ぶことができます。

保険診療

国のルールに沿った「必要最低限の機能回復」が目的の治療です。

- 費用の一部が保険でまかなわれる(自己負担1〜3割)

- 使用できる材料や治療法が限られる

- 見た目よりも機能重視の内容が多い

自費診療

見た目・素材・耐久性などにこだわった、自由な治療です。

- 保険が使えないため全額自己負担

- 材料や治療方法の選択肢が豊富

- 見た目・快適性・長持ちを重視した治療が可能

治療法の選択基準

虫歯の大きさや場所、使える材料などによって、治療方法はいくつかの選択肢があります。当院では、以下のようなポイントをふまえて、患者さん一人ひとりに合った治療法をご提案しています。

治療法を選ぶときの主なポイント

- 虫歯の進行度(浅いか深いか) 小さな虫歯ならレジンや小さな詰め物、大きい場合は被せ物に。

- 治療する歯の位置(前歯・奥歯) 見た目が気になる部分は白く自然な素材をおすすめ。

- 噛む力や歯ぎしりの有無 強い力がかかる部位は、丈夫な素材が安心です。

- 素材に対するご希望(見た目・耐久性・金属アレルギーの有無など) 見た目を重視する方にはセラミックなどの自費診療も選択肢に。

- ご予算やライフスタイル 保険内で可能な治療と、自費でのより自由な選択肢があります。

わかりやすくご説明します

「どれが正解かわからない…」というのが本音だと思います。当院では、それぞれの治療法のメリット・デメリット、見た目・費用・耐久性などをしっかりご説明したうえで、ご一緒に治療方針を決めていきます。不安や疑問があれば、どんなことでも遠慮なくご相談ください。

虫歯の症状別・対処法ガイド

「これって虫歯?」「どうすればいいの?」

そんな不安を感じたときに知っておきたい、よくある症状別の応急対処法をご紹介します。

※あくまで一時的な対処法です。症状がある場合は、できるだけ早めの受診をおすすめします。

歯が痛いときの応急処置

- 痛い側ではなるべく噛まないようにしましょう

- 冷たい水で軽くうがいをしたり、冷やすことで痛みが和らぐことがあります

- 市販の痛み止め(ロキソニン・カロナールなど)は用法を守って使用

- 入浴やカイロなどで温めると痛みが強くなることがあるため注意

強い痛みは神経に近い虫歯の可能性も。できるだけ早めの受診をおすすめします。

冷たいものがしみるとき

- 知覚過敏の可能性がありますが虫歯の症状の可能性もあります。一度チェックしてもらいましょう。

- 冷たい飲食物や、強い歯みがきは控えましょう。

- 「知覚過敏用」の歯みがき粉を使うのも効果がある場合があります。

数日経ってもしみる場合は、虫歯や歯のひび割れの可能性もあるため、一度ご相談ください。

歯に穴が開いた・黒い部分が見える

- 穴に食べ物が詰まりやすいため、注意が必要です

- 詰まった場合は、歯間ブラシやフロスでやさしく除去(楊枝はNG)

- 痛みがなくても虫歯が進行していることが多いため、放置は禁物です。

自覚症状が少ない場合でも、できるだけ早く歯科医院へ。

夜中に歯が痛むとき

- 頭を高くして寝ると、血流が抑えられて痛みが軽減されることがあります

- 痛む側を下にして寝ないようにしましょう

- 氷水で冷やしたタオルなどで頬を冷やすといい。(温めるのはNG)

- 市販の鎮痛剤を服用して、朝になったら早めに受診を

我慢して放置せず、翌朝すぐにご連絡ください。

対処法まとめ

虫歯の症状は、自然に治ることはほとんどありません。応急処置はあくまで一時的な対応ですので、早めの診察で根本的な治療を受けましょう。不安なことがあれば、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

虫歯治療後の注意点とアフターケア

治療が終わってホッとしたそのあとこそ、大切なのが「治療後の過ごし方」と「ケアの習慣」。せっかく治した歯を長持ちさせるために、以下のポイントにご注意ください。

治療当日の注意事項

治療内容によっては、当日の過ごし方に気をつける必要があります。

- 麻酔が効いている間は飲食を控える 誤って唇や頬を噛んでしまう恐れがあります(麻酔が切れるまで2〜3時間ほど)。

- 硬いものや熱いものは治療直後は控える 治療直後は歯や歯ぐきが敏感になっているため、刺激を避けましょう。

- 痛みや違和感が出ることもあります 数日間は軽い痛みが出ることがありますが、強い痛みや長引く症状はご連絡ください。

- 仮詰め・仮歯が入っている場合は特に注意 粘着性のある食べ物(ガム・キャラメルなど)は避けましょう。

詰め物・被せ物を長持ちさせる方法

詰め物や被せ物は、適切なケアをすることでより長く快適に使えます。

- 毎日の歯みがきを丁寧に 特に詰め物の「ふち」にプラークがたまりやすいため、丁寧にブラッシングしましょう。

- 歯間ブラシ・フロスを併用 被せ物の周囲の歯ぐきが腫れたり、再び虫歯になるのを防ぎます。

- 定期的な検診・クリーニングを受ける 被せ物の状態や噛み合わせのチェックを行い、早期トラブル発見につながります。

- 歯ぎしり・食いしばりがある方はご相談を ナイトガード(マウスピース)を使うことで、被せ物の破損を予防できます。

虫歯の早期発見が

重要な理由

虫歯は早期に発見することで、治療が簡単で痛みも少なく済みます。また、通院回数を減らせ医療費の負担も減らせます。初期段階の虫歯は、歯の表面を少し削るだけで済むことが多く、痛みを感じる前に治療することができます。早期発見早期治療は、歯の健康を長く保つための重要なステップです。そのためにしっかり定期健診に行きチェックを受けましょう。

虫歯になったままの歯を放置してしまうと?

虫歯を放置すると、虫歯が進行して歯の神経に達し、強い痛みを引き起こします。さらに、最悪の場合、歯を失う原因にもなり得ます。痛みが強い場合は神経の治療を行います。神経の治療を行うと歯や根が薄くなり強度が低下します。強度が低下すると歯や根が割れたり折れたりするリスクが増えます。虫歯の放置は歯の寿命や健康寿命の低下 につながります。少しでも気になる違和感があるのであればはやめに受診してください。

削らなくても良い虫歯とは

初期の虫歯(エナメル質限局)であれば、フッ素塗布やブラッシングにより、改善や虫歯の進行を止められる場合があります。しかし、進行し象牙質に到達した虫歯は削る必要があります。定期的な検診で早期発見することが大切です。

虫歯の予防法について

歯と歯の間に虫歯が

出来やすい理由と予防方法

歯と歯の間は歯ブラシが届きにくく、プラークが溜まりやすい場所です。これが虫歯の原因となります。フロスや歯間ブラシを使用することで、歯と歯の間の清潔を保つことができます。

正しいブラッシングの方法

歯ブラシを選ぶ際には、ふつうと表記されている硬さの歯ブラシを選びましょう。毎日2回以上、しっかりと歯磨きを行います。歯と歯ぐきの境目や歯の裏側など、歯ブラシが届きにくい場所にも注意を払いましょう。

歯磨き粉の選択

フッ素入りの歯磨き粉を選ぶことをおすすめします。フッ素は歯のエナメル質を強化し、虫歯の予防に役立ちます。

デンタルフロスまたは歯間ブラシの使用

歯と歯の間の歯垢や食物の残りを除去するために、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助的清掃用具を使用しましょう。これにより、歯ブラシだけでは届きにくい場所の清掃が可能になります。

健康的な食生活

砂糖や甘い飲み物、お菓子の摂取の仕方を考えましょう。これらの食べ物や飲み物は虫歯の原因となる細菌のエネルギー源となります。代わりに、野菜、果物、タンパク質豊富な食品を摂ることで歯を健康に保ちましょう。

歯科検診の定期的な受診

歯科医による定期的な検診とクリーニングは、虫歯の早期発見と予防に非常に重要です。定期的な歯科検診を受けることで、歯の健康状態をチェックし、必要な処置をすばやく行うことができます。

これらの予防策を実践することで、虫歯のリスクを最小限に抑えることができます。私達の歯科医院を上手く活用し、良い口腔衛生習慣を身につけ定期的な歯科検診を行っていきましょう。

歯医者が怖い、治療の痛みが不安な方へ

当院では安心して治療を受けていただけるように治療前のご説明など患者様とのコミュニケーションをしっかりと行っております。

また、痛みが苦手な方も表面麻酔を行い痛みを感じずらい状態にしたうえで麻酔を行います。また、一定のスピードでゆっくり麻酔が注入できるよう電動麻酔を使用しておりこれらにより患者様が痛みを感じずに治療に望んでいただけるようにしております。※麻酔の効きには個人差があるため効きづらい際には遠慮なく仰ってください。

ページ監修者

あおやま歯科・武蔵境 院長 青山 浩輔

予防歯科を基盤とし、拡大鏡・マイクロスコープによる精密治療で再発を防ぎます。口腔内カメラを使用した分かりやすい説明と、丁寧なカウンセリングにより、歯科治療に不安をお持ちの方も安心してご来院いただけます。

当院は武蔵境の方はもちろん武蔵野市近隣にお住まいの皆様の健康で笑顔あふれる毎日をサポートするため、スタッフ一同全力で取り組んでおります。